20 ans de Gorillaz – 2 : l’univers de Gorillaz, zombies, cartoons et humour noir

Un univers graphique bigarré, aux allures de cartoon zombifié à la sauce manga. Un carrefour d'influences asiatiques et américaines, où, sous ses airs drôles, se cache une critique acerbe de la société et beaucoup d'humour noir.

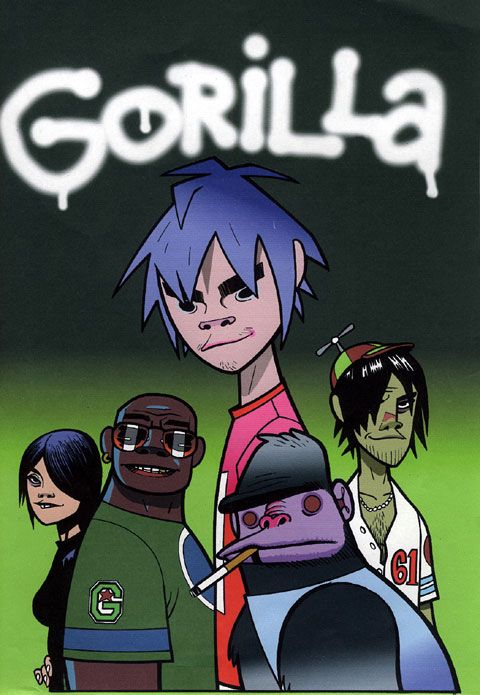

20 ans de Gorillaz, 20 ans d’expérimentations graphiques de qualité. Déjanté est un mot faible pour décrire l’univers graphique de Gorillaz. Mais ce serait réducteur de définir leur monde comme quantité négligeable. Car l’identité visuelle du groupe constitue son âme. Elle constitue un plus d’une qualité et d’une richesse rarement vue dans le monde de la pop, qui est plutôt aseptisé et lisse. Cet univers complexe nous marque par le biais d’hommages nombreux aux films d’horreur, à la culture anime et aux comics américains, tout en y injectant une bonne dose d’humour noir très british. Mais loin d’être purement décoratif, cet univers ténébreux et bizarroïde aime aussi remuer le couteau dans la plaie des douleurs modernes : guerre, écologie, violence sociétale, place de l’Homme dans le monde. L’éclate pourrait constituer déjà un intérêt en soi, mais Gorillaz arrive aussi à faire réfléchir sur nos défauts et nos travers, avec une vitalité et une force novatrices. Une force découpée en phases (le groupe en est sa cinquième) qui est toujours en mouvement, évoluant comme leur musique évolue au gré des expérimentations du duo Albarn/Hewlett. Avec ce fourre-tout d’influences notables, Gorillaz popularise l’art de la rébellion pop avec classe, mais aussi avec une candeur qu’il est difficile de détester complètement. Après avoir critiqué leur premier album, attaquons à leur autre arme de destruction massive : leur univers graphique.

Gorillaz, phase 1 : la célébrité tue.

De nos jours. Humanz et The Now Now, malgré une créativité réelle, ont montré des signes d’essoufflement. Le déluge de guests a plongé la machine dans un état de veille. Les critiques étaient alors mi-figue mi-raisin, se fendant même d’un « Gorillaz-been » pour la blague. Incohérents, errants, tels furent les adjectifs. Et puis le Covid a frappé, bouleversant nos vies humaines à jamais. Encore une fois, Albarn fait fort en baptisant l’album « Song Machine : Season One, Strange Timez » comme une prémonition de la situation actuelle. Boosté par la pandémie, il plie l’album en temps record, avec quelques guests triés sur le volet et un temps record de fabrication de nouveaux design. Musicalement, l’album renoue avec la folie foutraque du premier opus, et l’on retient la phrase de Russel sur l’élaboration de Song Machine : cette étrange machine se nourrit de l’inconnu, voire du néant et fonctionne en pur chaos. Il n’y a plus de lendemain, ni même de présent ou de passé, le Covid ayant brouillé toutes nos frontières temporelles.

Côté graphisme, les traits s’étirent, les couleurs s’éclaircissent, on réutilise des design anciens sous forme de stickers collés dans un coin de page, on recycle les fringues du début. On voit même une étrange créature, à la fois marine et terrestre (le fameux Leee John, membre du groupe Imagination), pulvériser la Plastic Beach d’un flash de feu sortant des yeux. Si ce geste est symbolique – on tue le passé pour avancer, en substance – on se surprend à voir Murdoc verser une larme sur cette fin brutale en voyant des cadavres de sous-marins (entr’aperçus dans Plastic Beach) et des restes de Cyborg Noodle. Puis un vortex apparaît, les trois membres apparaissent, laissant un instant Murdoc sur le banc de touche. Dans l’horreur de cette seconde, 2D ressort du vortex pour le reprendre avec lui. Signe que malgré les erreurs passées, Gorillaz forme toujours une sacrée famille, soudée jusqu’à l’os.

Les premières ébauches du style Gorillaz période phase 1, le Kong Studios s’appelait à la base Navarone, et encore et toujours les singes et déjà (oui) un premier dessin de Murdoc Niccals

Si Tank Girl crachait ses influences à la façon d’un marin chalutier crache son tabac, Gorillaz déploie ses origines avec franchise et agressivité sans penser au qu’en-dira-t’on. La création du groupe reposait toujours sur une même recette : un batteur transparent, presque oublié, un chanteur charismatique, une bombasse un peu conne et surtout bonne, un bad boy de circonstance et c’était plié, vous aviez votre groupe de pop manufucturé ! Sauf que Hewlett, jamais avare d’un twist, y ajoute son humour coutumier : le batteur est sérieux, hanté par des fantômes rappeurs appelés Russel Hobbs (oui comme le grille-pain), le bad boy est bassiste et obsédé par Satan et les démons, Murdoc Niccals (oui comme le démon Mordoch), décrit comme étant une parodie d’Alex James de Blur, 2D, le chanteur un peu con au cerveau en « feuille blanche », et enfin la guitariste Noodle (oui comme les nouilles) dont l’âge (dix ans) et la présence dans ce fatras alerterait n’importe quelle DDASS digne de ce nom (et qui pour la petite histoire, devait être la « salope de service » !). Tous sont des facettes distinctes du style Gorillaz et y apportent leur loufoquerie et se déclinent dans tout ce qui peut être graphique et visible : fonds d’écran, planches de skate, figurines, stickers, livrets, tee-shirts, pochettes de disques, animations sur grand écran durant les concerts, clips vidéo léchés diffusés en boucle sur les chaînes musicales. L’obsession d’Hewlett pour ce qui touche à l’épouvante (films, séries, BO, jeux vidéo) se fait encore plus pressante dans le célèbre Clint Eastwood: écran de bienvenue sinistre venant du Jour des Morts-Vivants de George Romero, zombies gorilles dansant Thriller de Michael Jackson, tee-shirt T-Virus de 2D en référence à Resident Evil, Murdoc se faisant agripper les bijoux de famille comme dans Braindead de Peter Jackson. L’hommage est réel et sincère, et permettra alors au groupe de collecter leurs premières récompenses amplement méritées.

Les références n’arrêteront pas de sitôt. Grisé par le succès, Hewlett multiplie les petites allusions à ses oeuvres préférées : tee-shirt The Brood (Chromosome 3 de David Cronenberg) sur une jaquette de disque, pull Mojo Jojo, méchant des Super Nanas, panneaux Crystal Lake et Amityville, jaquette de Hunky Dory de David Bowie dans le rétroviseur dans 19-2000, ou décors tout droit sortis d’un giallo italien des années 70 pour l’ambiance du site web de l’époque, tout en Flash. Ce qui était alors, considéré une rareté à l’époque, et le site web fut même récompensé aux EMA Awards 2001 pour meilleur site web de l’année. Si vous disposez encore d’un ordinateur avec Flash, voici un lien pour le visiter. En 2002 sort le DVD Phase One : Celebrity Take Down, qui compile tout leur univers à la façon d’un menu Maxi Best-Of, entièrement interactif et ludique (nouveauté pour l’époque). On y trouve jeux Flash, clips vidéo, fonds d’écran et images à télécharger, le faux documentaire Charts of Darkness (les « classements musicaux des ténèbres ») et des courts-métrages d’animation absurdes intitulés Gorillaz Bites (littéralement « morsures ») dont voici la playlist. Puis le groupe disparaît sans laisser de trace. Mais quelle est la raison ? Un RDV avec Dreamworks, propriété de Steven Spielberg, sur un projet de film d’animation, appelé Celebrity Harvest, qui ne fera pas long feu. La cause ? Un budget trop élevé, mais surtout un scénario jugé trop sombre, absolument pas Disney-like, où Murdoc devient fou et ses amis doivent se cacher de lui alors que les zombies s’emparent de leur studio. Gorillaz entre officiellement en hiatus. Fini pour un temps le rêve de 20 ans de Gorillaz.

Persuadé que le groupe constituerait un one-shot, Albarn change brusquement d’avis après les attentats du 11 septembre qui le marquent profondément. Il s’accorde une parenthèse blurresque avec Think Thank, puis se remet au travail, échaudé par Bush et la guerre en Irak. L’idée d’une célébrité dévoratrice réapparaît douloureusement dans cette phase 1 mouvementée, mais il semblerait qu’elle fut un terreau fertile pour aborder une seconde phase plus mature et plus subtile.

Gorillaz, phase 2 : une barque vers l'abîme

2004. Le clip Rock It résonne sur gorillaz.com, jusqu’alors fermé. On y voit Pazuzu, dieu mésopotamien des démons du vent, référence à l’Exorciste, ainsi qu’un design plus adulte pour les personnages. Un concours d’animation et de dessins, Search For A Star, est lancé afin de récompenser les plus beaux fan arts et hommages au groupe. Une nouveauté aussi dans le milieu de la musique, et une preuve que les créateurs s’intéressent au travail de ses fans. Mais l’innovation fait partie de l’ADN de Gorillaz décidément. Demon Days – les « jours démoniaques » – jure avec le précédent album et est beaucoup plus sombre, et mature. Des thèmes comme la guerre en Irak, le conflit humain, les enfants-soldats, la politique y sont abordés. Le ton y est plus noir, plus désespéré même si quelques touches d’espoir parsèment le disque (All Alone, White Light, Demon Days, Don’t Get Lost In Heaven). Côté design, le ton a changé. Les couleurs sont désaturées, rappelant les comics des années 70. Les contours sont plus fins et plus cubiques, les cernes se font plus profonds et les cheveux se détaillent plus.

Noodle parle anglais et se découvre un passé d’espionne, Russel a survécu à son exorcisme, Murdoc s’est échappé du Mexique dans des circonstances douteuses, et 2-D vit à Los Angeles après avoir fraternisé avec Shane Lynch, chanteur de Boyzone ! Le groupe n’est plus le même, leurs attitudes sont plus lourdes, la célébrité les a un peu cramé, et ils ont explosé tous les compteurs. L’humour est là, même si celui-ci a laissé place à une atmosphère crépusculaire envoûtante proche des films de Fassbinder ou de Paul Thomas Anderson. Le merveilleux Feel Good Inc en est l’exemple le plus frappant.

Le cartoon s’est rigidifié dans une sorte de rigueur plaisante. Les hommages à la culture pop n’ont pas cessé. Le single phare Feel Good Inc exploite l’imagerie des films Ghibli avec ces îles dans le ciel dans une ambiance délétère. DARE se tourne vers les corbeaux de Hitchcock en mode Le Cerveau qui ne voulait pas mourir (film de 1962 avec une tête maintenue en vie!), des références à Cannibal Holocaust, aux jeux vidéo Atari, et au film Ring. Dirty Harry rend hommage à Easy Rider et Mad Max avec son désert sans fin et son style Full Metal Jacket, quand El Mañana se transforme tout simplement en pub pour Amnesty International contre la guerre et les enfants maltraités… Le discours a changé, l’époque aussi. Plus violente, plus imprévisible, touchée par le terrorisme de masse, l’époque est plus incertaine, le groupe montre des failles bienvenues dans leur univers. Le duo réel en montre aussi, entre problèmes techniques au Apollo Theater de New York où leur écran ne fonctionne plus, et quand un second projet de film d’animation échoue encore avec Harvey Weinstein en producteur. Malgré ces revers, Gorillaz sort son DVD Slowboat To Hadès, au titre étrangement cynique. Une barque vers l’Enfer ? Il est vrai que le groupe a roulé sa bosse, l’innocence des débuts a été remplacé par la rentabilité, les affres de la célébrité, et un monde brisé.

Demon Days est peut-être l’album le plus pessimiste de leur carrière, la présence d’orchestres philharmoniques et de choeurs adoucissent le propos et délivrent un message de paix et de tolérance. Comme toujours chez Gorillaz, la noirceur laisse enfin place à la lumière, mais pour un court instant. Un second documentaire, Bananaz, sort pour expliquer plus en détail la genèse du groupe. Un vrai concentré de bêtises, de recherches, de doutes, et de succès et déconvenues, exposé pendant plus d’une heure pour le grand bonheur des fans.

20 ans de Gorillaz, phase 3 : l'océan de plastique fou

Un second hiatus commence alors pour le groupe. Et on devine clairement qu’une reformation s’avère compliquée. Albarn et Hewlett travaille sur Monkey : A Journey To The West, un opéra en chinois parlant du singe Su Won Kong en quête de sagesse (Songoku en japonais ça vous dit quelque chose?) dans un long périple juché d’obstacles. Le temps passe. Albarn découvre atterré vers la place du Devon des monceaux de plastique et des documentaires alarmants sur la grande barrière de corail. Son esprit fait tilt. Il est temps de reprendre le travail. Albarn produit lui-même le disque, appelé un temps Carrousel. Le groupe se reforme. A court d’argent, Murdoc a vendu des armes pour survivre, et a brûlé le Kong Studios pour toucher l’argent de l’assurance. C’est en voguant vers le Point Nemo, qu’il découvre une île jonchée de plastique.

Carrousel devient Plastic Beach. 2D ne veut pas revenir mais Murdoc, obsédé par une reformation, le kidnappe et l’emmène sur l’île. Il fait venir une baleine pour ne pas que 2D s’enfuit, ce dernier étant cétophobe. Noodle est présumée morte et est remplacée par une copie Cyborg aussi adepte des guitares que des pistolets. Quant à Russel, il aurait été en contact avec des contenus radioactifs, perdu dans l’océan. Le style se fait plus pétaradant, avec une débauche de couleurs rouge, jaune, orange où se mêle le noir le plus profond et le blanc le plus pur. La technique change aussi, fini le 2D et bienvenue aux effets spéciaux numériques et aux personnages en 3D. On invite Bruce Willis et c’est un vrai remake de Boulevard de la Mort ainsi que de L’Inspecteur Harry qui se joue devant nous : Stylo est le premier single du groupe. On opte pour une pop synthétique efficace avec un refrain de R’n’B avec ce bon Bobby Womack. Vrai carton en Angleterre, succès plus confidentiel dans le reste du monde. Un vrai souvenir du funk des années 70 et 80, couplé à une intrigue policière, Stylo est une énième preuve de la mue du groupe.

Le point d’orgue de cette phase 3 est la glorification d’une nature sauvage et inhospitalière, fragilisée par les dégâts environnementaux. A une époque où le terme d' »écocide » n’existait pas et que les manifs pro-environnement étaient considérés comme des rassemblements de hippies, ça tenait de l’originalité. A l’image de ce message lourd à porter, Plastic Beach fut un gouffre financier pour Albarn, un album très coûteux à produire. La pluie de guests de qualité (Snoop Dogg, Little Dragon, Mos Def, Bobby Womack, Lou Reed) n’avait sûrement pas aidé à l’économie. Mais qu’importe ? Sauf qu’après plusieurs recherches sur Internet, cette phase 3 n’est pas très appréciée par ses fans, elle est parfois qualifiée de « trop ». Trop colorée. Trop cacophonique. Trop évidente dans son message écologique. Trop grandiloquente. Trop « hors cadre » quoi. Le design s’en ressent. On mélange la phase 1 dans la rondeur et la 2 avec son style plus réaliste, avec pléthore de détails encore plus évidents, le tout dans un déluge de couleurs éclatées. On remarque de nouveaux personnages (Cyborg Noodle, le Grim Reaper « Faucheuse ») un peu trop allégoriques, on tente un mélange de 3D, de 2D et de vrais acteurs pour les clips vidéo (le publicité Converse, DoYaThing, en est un exemple).

Ce mélange entre la réalité et le virtuel est intriguant, on sent que le groupe nous semble proche, mais finit par s’éloigner. Il nous échappe une fois de plus, se noie peut-être dans un trop-plein d’émotions et de textures, mais il parvient encore à surprendre. L’île de plastique évoque un double mirage : vue comme un paradis terrestre, elle n’est qu’une montagne polluante de plastique. Le groupe nous semble proche, mais disparaît lorsqu’on parvient à presque le toucher. Jamais l’univers de Gorillaz n’avait atteint un tel point de féerie, plus proche d’un documentaire gothique que d’un Seigneur des Anneaux en mode Livre de la Jungle.

Et comme toujours chez Gorillaz, derrière la beauté se cache souvent une laideur proverbiale.

Gorillaz, phase 4 : les faux humains

2017. Le groupe a seize ans. Il s’offre une mue salutaire, à la fois graphique et musicale avec Humanz. On peut lire dans la version deluxe de l’album « Those who fear music are dangerous« , ceux qui craignent la musique sont dangereux. Après l’écologie, la guerre, les relations humaines, Humanz s’attaque à l’obscurantisme de tout poil : religieux (attaques terroristes à Paris et Manchester), politique (l’ère Trump), sociétal (les théories du complot). La 3D se fait plus légère et moins réaliste, renouant un temps avec les rondeurs enfantines de la phase 1 : textures lissées, vêtements criards, mines joviales, on est loin d’un 2D sortant du lit en tirant une langue rosâtre dans DoYa Thing. Ici c’est une fête folle qui démarre, aux ères faussement joyeux. Les vrais humains sont de faux robots, les vrais robots sont des parodies d’humanité, dit en substance Albarn.

L’univers n’y est pas moins riche : installation dans un manoir hanté par des créature extraterrestres ou des démons à un oeil, fêtes endiablées peuplés de gens bizarres, photomontages de geishas et de samouraïs dans un penthouse de luxe, un Russel en verre de quinze mètres exposé dans une foule à Pyongyang. Les visages offrent un sourire carnassier, les humains sont trafiqués sur ordinateur et collés dans des décors de rêve ou bien apocalyptiques. Les lignes sont si fines que l’on ne voit plus les personnages, on les ressent. Décollés de leurs contours épais de comics caractéristiques, ils pourraient passer pour des badauds sans problème, qui font la pub pour E.ON, Jaguar, Redbull, Converse, Sonos, The Lenz ou Casio.

Ce n’est plus qu’un détail, mais les 4 membres ont tout vécu. Ils ont rasé des forêts, traversé des déserts, survécu à des naufrages et tout autre cataclysme sorti d’un cerveau fou : zombies délirants, yakuzas, vampires, tueurs à gage, la Mort elle même, baleines, déchets organiques ou humains. Seul Murdoc brille par son absence, en prison pour malversations financières, ce qui le pousse à contacter Ace, le méchant des Super Nanas pour le remplacer. L’on apprend que Noodle a un chat nommé Katsu qu’elle idolâtre, que Russel est redevenu humain et a même un peu maigri, et que Murdoc aime le BDSM (n’en sachons rien de plus, svp).

Rien de bien nouveau côté péripéties, ces quatre là ont vécu bien plus que Robinson Crusoe, Henri IV et Copernic réunis. Le style Gorillaz se fait plus viral, plus ancré dans son temps : collaborations avec des marques de mode, de téléphone ou de services, jeux en direct sur les réseaux sociaux (l’opération « Free Murdoc »), comptes Instagram reconvertis en livres interactifs sur la vie des membres du groupe (les « book of… »), une application interactive avec Plastic Beach en réalité augmentée sur téléphone. Bref, Gorillaz casse Internet encore une fois, sans faire appel au popotin de Kim Kardashian. La viralité, chez eux, prend des allures de guérilla moderne. On applaudit la décision de Hewlett de créer enfin une marque dédiée au groupe : G-Foot avec de designs de tee-shirts exclusifs à des prix raisonnables.

Les récompenses pleuvent: Q Awards du meilleur album, BRIT Awards du meilleur groupe britannique, le Lion d’Or à Cannes pour leur application. Sur la pochette du disque, on les voit humanisés, proches de nous qu’ils ne l’ont jamais été, avec leur posture distincte : air perdu pour 2D, regard pénétrant atténué par des lunettes roses pour Noodle, regard franc et inquiétant pour Russel, ou air malicieux, voir séducteur, pour Murdoc. Les ravages du temps les a à peine touché, ils semblent immortels. « Nous sommes toujours Humains » semble dire en filigrane cette phase intermédiaire. Mais le groupe étant fortiche de l’esbroufe, ces 20 ans de Gorillaz pourront-il le prouver?

Gorillaz, phase 5 : étranges machines, temps perdu

De nos jours. Humanz et The Now Now, malgré une créativité réelle, ont montré des signes d’essoufflement. Le déluge de guests a plongé la machine dans un état de veille. Les critiques étaient alors mi-figue mi-raisin, se fendant même d’un « Gorillaz-been » pour la blague. Incohérents, errants, tels furent les adjectifs. Et puis le Covid a frappé, bouleversant nos vies humaines à jamais. Encore une fois, Albarn fait fort en baptisant l’album « Song Machine : Season One, Strange Timez » comme une prémonition de la situation actuelle. Boosté par la pandémie, il plie l’album en temps record, avec quelques guests triés sur le volet et un temps record de fabrication de nouveaux design. Musicalement, l’album renoue avec la folie foutraque du premier opus, et l’on retient la phrase de Russel sur l’élaboration de Song Machine : cette étrange machine se nourrit de l’inconnu, voire du néant et fonctionne en pur chaos. Il n’y a plus de lendemain, ni même de présent ou de passé, le Covid ayant brouillé toutes nos frontières temporelles.

Côté graphisme, les traits s’étirent, les couleurs s’éclaircissent, on réutilise des design anciens sous forme de stickers collés dans un coin de page, on recycle les fringues du début. On voit même une étrange créature, à la fois marine et terrestre (le fameux Leee John, membre du groupe Imagination), pulvériser la Plastic Beach d’un flash de feu sortant des yeux. Si ce geste est symbolique – on tue le passé pour avancer, en substance – on se surprend à voir Murdoc verser une larme sur cette fin brutale en voyant des cadavres de sous-marins (entr’aperçus dans Plastic Beach) et des restes de Cyborg Noodle. Puis un vortex apparaît, les trois membres apparaissent, laissant un instant Murdoc sur le banc de touche. Dans l’horreur de cette seconde, 2D ressort du vortex pour le reprendre avec lui. Signe que malgré les erreurs passées, Gorillaz forme toujours une sacrée famille, soudée jusqu’à l’os.

Dans cette phase d’un nouveau genre, et à cause du Covid, les membres sont moins présents dans les clips, laissant place aux vrais humains : Fatoumata Diawaré, Leee John, slowthai, Slaves pour ne citer qu’eux. L’ambiance est plus mélancolique, les couleurs pâlottes ou franchement crues. Les photomontages sont toujours d’actualité, avec une agressivité sensuelle derrière chaque courbe ou chaque couleur. Le chaos a laissé place à une machine à tubes déclamant des sons joyeux ou introspectifs, allant de la bossa nova au funk, au rap soyeux glissant sur de la pop 80’s. Car même dans ces moments difficiles, Gorillaz arrive à plaisanter sur la pandémie actuelle : prenant la distanciation sociale très au sérieux, les membres n’hésitent pas à se barricader physiquement dans leur chambre respective dans le tout nouveau Kong Studios !! Chose étonnante que d’avoir ressuscité ce vieux studio ou tout a commencé. Symbolique d’un nouveau départ ? On ne saurait dire.

Ce geste final de 2D, sortant du vortex pour sauver Murdoc et le pardonnant sur ses actions passées laisse songeur. Quant à la conclusion de cette phase, elle es ambivalente : en mars 2021, un « gouffre démoniaque » rend le studio inutilisable pendant de longues semaines. Le groupe part avec le Winnebago de Murdoc sur les routes en jouant tous les jours sur leurs instruments. Qu’adviendra-t-il de leur « Song Machine » ? Leurs démons extérieurs et intérieurs n’arrêteront-ils jamais de les persécuter? Le groupe est-il entre de bonnes mains? Peut-on dire que j’ai l’impression que ma tête va exploser après toutes ces aventures que même Tolkien n’aurait pas osé imaginer ? Pour couronner ces 20 ans de Gorillaz, la question reste en suspens.

20 ans de Gorillaz, 20 ans d'expérimentations

En conclusion, on ne le sait que trop bien, le style visuel de Gorillaz et sa musique sont devenues si fusionnelles qu’il est impossible de les détacher. Durant ces 20 ans de Gorillaz, leur sens de la répartie et leur expérimentation continuent forcent le respect. Le groupe s’alimente de mythes du monde, de croyances populaires, de petits riens et de grands tous, aussi bien musicalement que graphiquement. Au fur et à mesure que le groupe prend de la bouteille, on s’approche d’une forme d’abstraction liée aux expérimentations sonores, des collaborations et de l’actualité. Le dehors est dedans, l’ailleurs se trouve près de nous, presque palpable, tandis que la machine a fusionné façon Dragon Ball avec l’Homme. Les vies virtuelles des membres comptent bien plus que celles, terre-à-terre, incroyablement banales des vrais protagonistes. Ce qui avait commencé par une farce de lycéen s’est mué en un monstre de créativité redoutable, ayant mis au placard depuis longtemps la rentabilité et la honte du bizarre. Ils ont inventé avant tout le monde, avant même les influenceurs, le concept de « storytelling numérique », cette petite histoire que l’on raconte autour d’un concept pour le rendre vivant. Une chose rare à l’époque mais devenue banale aujourd’hui. Dans ce cas de figure, Gorillaz l’a dépassé pour inventer sa propre histoire au gré des vents, en choquant, bousculant, épatant toujours plus son public.

Toute la véracité, la beauté de ce monde créé de toutes pièces est la preuve que lorsque l’on confie de tels projets à des personnes compétentes, il pourra vivre des centaines d’années sans se démoder. A une époque où durer est de plus en plus difficile, Gorillaz fait office de cas de figure, de dinosaure des médias au tout début des années 2000. Ils avaient curieusement prophétisé pas mal de problématiques aujourd’hui pour la plupart devenues réelles : une politique bling-bling détachée de la réalité, une violence sourde, une mélancolie post-attentats. L’univers graphique de Gorillaz, c’est plus fort qu’une armée de 80 000 wannabe voulant changer le monde, plus profond qu’un énième discours de la méthode. C’est une théorie en évolution, à la fois volatile et compacte, une preuve irréfutable qu’une simplicité apparente de design cache toujours quelque chose de plus profond, de plus vrai que ce qu’on a l’habitude de voir. C’est la preuve réelle qu’une union entre l’art et la musique est puissante si elle est exécutée à bon escient.

Gorillaz semble ne pas vouloir se taire et l’on peut espérer que le groupe continuera toujours son étrange fascination sur nos esprits endoloris par les épreuves du Temps. 20 ans de Gorillaz et notre monde nous semble moins fragile et moins corruptible. Du moins pour un temps…