McBling, rêveries 2000 en strass et paillettes

McBling, ou le parangon du paraître et de tout ce qui était éblouissant. Consumérisme et clinquant furent la norme en ce début de troisième millénaire. "Sois belle et consomme" fut le vrai crédo de McBling.

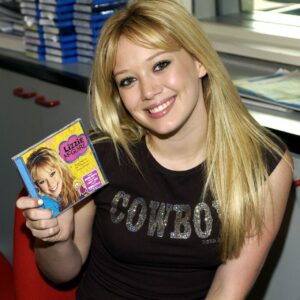

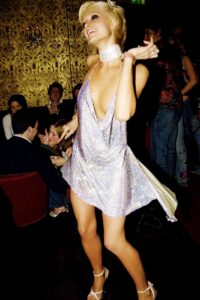

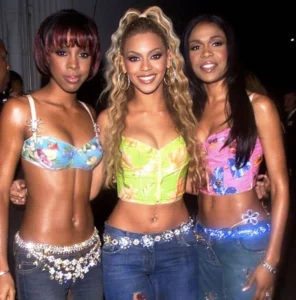

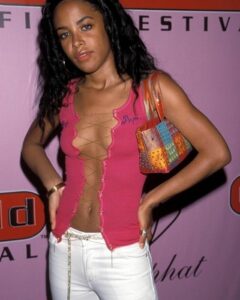

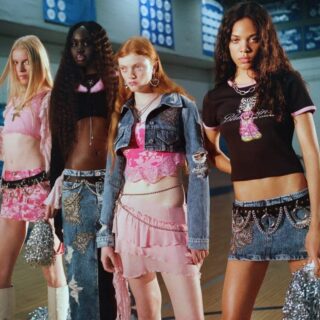

Difficile de passer à côté de cette tendance phare des années 2000 que fut McBling. Comme son nom l’indique, tout n’était que strass et accessoires voyants et exagérés, gonflés à bloc par des couleurs pastel et des papillons multicolores. Marqué par l’ère Bush de la consommation agressive et du boum des nouvelles technologies, le mouvement McBling devint plus qu’un phénomène de mode. Il se mua carrément en un projet de vie. Bientôt, les jeunes du monde entier s’affublèrent de ras de cou enrubannés et lourds, de tee-shirts Baby Phat et de pantalons en velours Juicy Couture. De nouvelles it-girls firent la pluie et le beau temps sur cette tendance. Citons la reine Paris Hilton, fondatrice du bimbocore et précurseure du Barbiecore même, Lindsay Lohan, les Destiny’s Child et n’importe quelle starlette pour ados de l’époque. Des films comme Lolita Malgré Moi, Bring It On ou encore les Cheetah Girls ont été des piliers de cette esthétique jeune et fringuante. Internet devenait grand public, l’intimité des gens n’avait jamais été aussi exposée qu’à cette période, et tout le monde trouve ça normal. On s’affiche sans peur et sans reproche sur MySpace, Facebook, en publiant ses photos avec son Blackberry en écoutant les hits de Britney Spears sur les premiers iPods. La télé-réalité offre un aperçu d’une existence de luxe, où tout n’est que fêtes, farniente, jeux et de sorties endiablées. Plus rien ne sera comme avant, une étrange facilité de connexion entre les humains s’était installée. Comme toutes les modes, McBling connaît une résurgence étonnamment éclatante de nos jours. Nostalgie quand tu nous tiens… et inévitable, vu notre époque ultra-connectée. Mais toute cette légèreté rosée pouvait-elle signifier quelques chose de plus profond? Que reste-il sous les diamants en verre et les froufrous ? Pouvait-on réellement prendre au sérieux toute une génération de jeunes rebelles en sweat-shirt en velours accro à leurs téléphones?

McBling, les diamants sont éternels

Qu’on se le dise, l’humanité n’a plus d’inspiration depuis l’Antiquité. L’attrait de l’Homme pour tout ce qui brille ne date pas d’hier. Pire même, certains chercheurs très sérieux affirmeraient que cette tendance est purement… cérébrale. Des études très sérieuses aussi démontrent que les enfants et les bébés préfèrent les surfaces brillantes et lisses aux surfaces mates. Une hypothèse bien documentée affirmerait aussi que cela serait inconsciemment liée à l’eau et la survie. Dans la Préhistoire, savoir déchiffrer les reflets brillants était une question de salut, tout bêtement. Trouver l’eau, c’était trouver le repos, la désaltération, la vie. Ce salut a donc progressivement mué en un attrait pour l’opulence, et d’une certaine mesure, la richesse bien sûr. Notre petit cerveau d’humain est donc conditionné depuis fort fort longtemps à se diriger visuellement vers tout ce qui brille… De plus, les différentes croyances ancestrales ont eu leur rôle à jouer : pouvoir des dieux lié à l’or en Egypte antique, signe de royauté dans les monarchies qui suivront, pouvoir sacré pour les religieux, indication d’un statut social élevé. Le pouvoir, l’ambition, la force, tous ces adjectifs dignes d’un soap opéra.

Encore plus fou, le strass non plus ne date pas d’hier. Il fut créé en Autriche vers 1730, pour concurrencer le commerce du diamant et le rendre plus accessibles. Il porte d’ailleurs le nom de son fondateur, artisan joaillier alsacien du nom de Georg Friedrich Strass. Le strass, c’est un type de verre au plomb à fort indice de réfraction, capable de briller autant que les pierres précieuses lorsqu’il est taillé de manière adéquate. Ce qui était destiné à une clientèle modeste va pourtant orner les parures des plus riches dames de la Cour et devenir une véritable obsession vestimentaire. Autre innovation de taille, Daniel Swarovski crée son entreprise éponyme en 1895 et inaugure une production industrielle du strass en améliorant la qualité et les machines pour un meilleur rendement. Cette création anodine n’allait pas être qu’un banal effet de mode puisqu’il est revenu en force dans les années 2000. Jusqu’à en être son symbole.

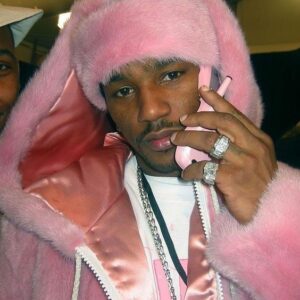

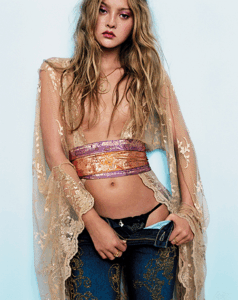

Dérivée de la légendaire tendance Y2K, le McBling est plus flashy et glamour que sa consoeur. Elle est vite le reflet d’un nouvel univers. Le monde devient globalisé, les technologies explosent, notre société est bombardée d’images et d’ambiances toujours plus recherchées. Après le choc du 11 Septembre et son horreur télévisuelle, la jeunesse cherche un nouveau souffle. Dans les strass et les paillettes, McBling incarne un mirage de croissance, de richesse et de sensualité pour tous. Tout le monde y trouve son compte, riches comme pauvres. Ayant toujours été accessible, le strass devient le symbole d’une jeunesse qui veut briller, se sentir exister à peu de frais. Plus accessible que le diamant, et beaucoup moins onéreux, le strass s’affiche alors partout. On le voit dans tous les domaines possibles : sportswear, ceintures, sacs à main, bijoux de téléphone, d’ordinateur, d’oreilles ou de cheveux… et littéralement sur les dents. Après une percée timide, le McBling s’affiche sans complexe aussi chez Madame Tout le Monde qu’autour du cou de Britney Spears ou de Jennifer Lopez. Le terme bling-bling, issu de l’argot jamaïcain reprenant l’onomatopée d’un collier qui claque, est parfaitement adapté à ce style ostentatoire. Il n’est plus mal vu d’afficher ses paillettes et ses couleurs brillantes sans passer pour un fou. Mc comme McDonalds, le fast food, et bling comme le glitter inhérent à cette nouvelle époque pleines de promesses. On cherche à imiter ses aînés, à faire tout aussi riche et fort qu’eux. Le showbiz se l’approprie avec mesure et démesure, devenant pendant un temps le symbole des chanteuses pop et R’n’B de l’époque. Le strass s’acquitte parfaitement de cette tâche en s’appliquant tout autant sur des vêtements bon marché que luxueux. Les grandes marques de luxe osent l’apposer sur leurs créations. Versace sort des robes de soirée ostentatoires couvertes de strass. Dior connaît un renouveau sous le patronage de John Galliano en osant les initiales « Dior » en strass brillant dans le fameux Saddle Bag. Il devient l’un des best-sellers de la marque. Dans le McBling, certes, les diamants sont éternels, mais le strass aussi…

Rose poudré, velours et compagnie

Après la brillance à outrance, voici les matières en jachère, les coloris à la folie. Le McBling ne dédaigne pas les matériaux fous et colorés, collant si possible avec ses strass chéris. On voit l’émergence de marques iconiques des années 2000 comme Juicy Couture. Créée en 1997 en Californie par Pamela Skaist-Levy et Gela Nash-Taylor, elle marque les esprits durablement pour ses survêtements en velours dans des coloris d’ordinaire peu visibles dans la mode : rose Barbie super flashy, rouge vif turquoise brillant. Ajoutez à cela en lettres en strass bien visibles, « juicy » (juteux). Leur jogging velours va faire les choux gras de la presse people et des people eux mêmes. Madonna, Paris Hilton ou encore Britney Spears sont les égéries officieuses de la marque. Sorti en 2001, le jogging rose vif et strass (encore!) devient l’élément iconique de Paris Hilton d’ailleurs, au point de devenir un cliché… mais qu’importe. Elle se plaît à collectionner les ensembles, si possible roses, et tout le monde veut faire pareil. Les ventes explosent, tout le monde en demande. On peut le voir comme une petite blague dans le film Lolita Malgré Moi, portée par la redoutable mère de la redoutable Regina, ennemie de l’héroïne. Il symbole l’uniforme de la parfaite soccer mom, cliché américain définissant les mamans au foyer un peu désœuvrées portant des chaussures de sport en parlant de choses superficielles. Les prix abordables – comptez 100 dollars pour un ensemble sport complet, 89 dollars pour un sac à main – vont faire de Juicy Couture la marque phare des années 2000 et la parfaite illustration du McBling.

Impossible d’oublier un autre monstre de la monde 2000 qu’est Baby Phat. Créée en 1999 par Russell Simons sous le nom de Phat Farm, la marque estampillée « hip-hop » n’a pas toujours été au firmament. Elle proposait timidement des tshirts ajustés pour femme appelés « Phat Fashions LLC ». Tout change quand Russell épouse Kimora Lee, mannequin muse de Karl Lagerfeld, et que celle-ci s’incruste aux réunions créatives. Déçue par les prototypes de tshirts pour femme de la marque, elle décide de repenser à ses années de mannequinat et de s’adapter aux femmes de son époque. Ayant vécu du racisme dans sa carrière car à la fois asiatique et noire, Kimora Lee pense à toutes les femmes de toutes les ethnies, et les montrent sans problème dans ses campagnes d’affichage ou à la télé. Une petite bombe dans le monde très straight et blanc de la mode… La matière phrase ? La fourrure, si possible bien vive et touffue. Dès lors, c’est l’implosion. Toutes les stars du R’n’b, du hip-hop et du rap de l’époque, féminines surtout, ne jurent que par Baby Phat. Le fameux logo chat en strass, inspiré de son siamois Max, s’orne sur tout ce que peut produire Baby Phat : culottes, chapeaux, vestes, ceintures, et même téléphones et carte bancaire ! La collaboration avec Motorola, avec un modèle rose pâle avec des strass collés sur le clapet, devient un symbole. La carte Visa est rose, et est ornée du logo chat, en strass bien entendu ! La marque explose, et diversifie ses activités dans les chaussures, les maillots de bains et les parfums. Deux ans à peine après son lancement en 2001, Baby Phat possède un chiffre d’affaires de 30 millions de dollars, là ou Phat Farm avait mis 6 ans à atteindre… De plus Kimora Lee devient la première personnalité afro-américaine et asiatique à posséder une entreprise cotée à 1 milliard de dollars, de l’Histoire. Qui aurait cru que de la fourrure synthétique ne permettait pas de tutoyer les sommets ?!

Mort et renaissance (inattendue) de McBling

La mode étant ce qu’elle est, cette tendance était vouée à disparaître. Curieusement, de nombreux scandales à fort caractère sexuel allaient entacher McBling. En 2002 éclate l’affaire du Nipplegate où Justin Timberlake dévoile le sein nu de Janet Jackson. Comble de l’horreur puritaine, on voit au bout de ce sein un pierçing… orné d’un strass. On passera sur les accusations injustes d’indécence envers la chanteuse… Le pantalon taille basse laisse apparaître la fameuse « whale tail » (queue de baleine) où l’on peut apercevoir un string apparent, si possible en strass. Cette tenue considérée comme obscène va même être interdite dans certains états américains et écoles françaises… Le McBling ne respire pas l’innocence c’est sûr. Des stars de plus en plus jeunes osent porter ces tenues qui provoquent des critiques virulentes de la presse à scandales, parlant de sexualisation à outrance et même glorification de la pédophilie. Ouch. La surenchère d’un tel style était bien entendu inévitable. Tout ce clinquant, ces brillances à outrances et ces cacophonies de métal claqué allaient lasser tout ce petit monde. Mais c’est un tout autre événement qui allait causer la mort de cette tendance ultra-brillante.

En 2008, la banque des Lehman Brothers fait faillite et le monde plonge dans un chaos d’argent perdu. Le McBling, exaltation d’un mode de vie riche, n’est plus en odeur de sainteté. De plus, les jeunes aspirent à autre chose, à plus d’authenticité, de vrai. Les starlettes pour ados connaissent leur passage à vide avec force scandales sexuels, rasages de crâne, fuites de sextapes, puis cures de désintoxications et récits de bagarres en discothèque… Tout ce qui est ostentatoire est mal vu, et copieusement moqué. C’est le début de la grande messe hipster, le retour au bois, aux matières durables et « cool », aux vêtements minimalistes et aux couleurs pastel, en camaïeu, sans trop de clinquant. C’est aussi le commencement des réseaux sociaux, le style évolue sur téléphone à présent, plus que dans les tabloïds. Le téléphone à clapet rose incrustés de pampilles est ringardisé par le tout puissant iPhone, machine du futur permettant de tout gérer sans lever le petit doigt. Le McBling n’est plus. Mais pouvait-il en être autrement?

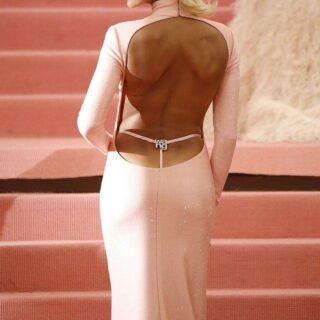

Et pourtant McBling n’était pas tout à fait mort. Plusieurs autres sous genres apparurent sur les traces du strass. Citons la mouvance Bro Hoe, qui mélange strass, ailes d’anges, culture emo et punk avec kitsch et paillettes, et qui a fait le bonheur des ados de MySpace aux mèches décolorées roses et bleues. Ou même le UrBling, version « urbaine » de McBling, où tout n’est que tags, graffitis dans une ambiance dark ou les diamants sont teintés de rouge et d’anthracite. La vague Hipster ayant tout emporté dans les années 2010 à 2020, ne restait que la tristesse d’un monde perdu. Comme toutes les modes, McBling fit pourtant son grand retour. Lassés de l’esthétique branchouille des bobos parisiens, les jeunes firent volte-face en rêvant du temps d’avant où porter du rose et de la fourrure n’était pas mal vu. En 2021, des réminiscences de ce style se firent sentir grâce surtout à TikTok. Sur ce réseau qu’on ne présente plus, McBling a explosé. Une véritable déflagration. Encore mieux, les marques Juicy Couture ou la légendaire Von Dutch et Ed Hardy, sortent de l’abîme dans lequel on les a poussés. Leur objectif clair : vendre leurs plus beaux atours à la Gen Z. Il faut dire qu’il n’y a que des avantages : argent assuré, visibilité immédiate et effet tendance qui déclenche l’achat minute. Bonne pioche : les marques d’antan renaissent de leurs cendres, grâce à la nostalgique assurément. Il suffit de taper « mcbling » sur TikTok pour traverser un océan infini de looks tendance, pour l’été et l’hiver, portables à l’école, au travail, en promenade, pour un date… Alors que le Y2K bat son plein sur les réseaux sociaux, le McBling redevient culte, il s’affiche de nouveau par le biais des nouvelles It Girls du moment. On voit Bella Hadid et ses t-shirts en strass, la robe string du Met Gala d’Hailey Bieber par Alexander Wang, les délires strass de Doja Cat (avec ou sans gueule de chat), les délires fourrure d’Ice Spice ou les strass dentaires de Billie Eilish. Encore plus fou, Rihanna a officiellement déclaré avoir mis à la main sur toute l’archive des vêtements Baby Phat du non moins célèbre Daniel Hest, historien de la mode new-yorkais.

Conclusion en lettres brillantes

Ah, le McBling ! Cette époque bénie où tout devait briller plus fort qu’un sapin de Noël sous acide. On a vu son explosion : des strass, des logos XXL et des lyrics dignes d’un PowerPoint un peu fumeux. Certes, cette débauche de brillants avait prêté à sourire, mais au final, force est de constater que McBling a su s’imposer comme une catégorie vitale de la grande famille du Y2K. Clinquant, too much, trop versatile, trop palpable, ce genre a déchaîné les passions en son temps, et a été la mode phare de son temps. Puis il a « disparu »… enfin, surtout, on l’a gentiment rangé au placard pour que l’humanité devienne Hipster, s’équipe de planches à découper en bois scandinaves et de tableaux « flat » à chemises à carreau. Les puristes ont crié au scandale pendant que les autres passaient à l’emo ou au minimalisme, non sans abandonner ces fichus strass. Mais surprise . Son comeback était naturel, attendu et connaissant la nature des réseaux sociaux, il a explosé de nouveau. Les rappeurs recyclent le rose bonbon et les grills en prétendant « subvertir les codes », et on ne s’émeut plus de voir Lil Nas X en sangles BDSM avec des strass de fleurs et de papillon sur dessus. Les stylistes ressortent les survêts en velours comme si c’était un héritage culturel sacré, et le pire c’est que ça marche de nouveau. Les clips regorgent à nouveau de strass, de faux diamants et de poses ridicules et on adore ça. On nous vend du kitsch en édition limitée, histoire de se sentir spéciaux, et on en redemande. Le monde connecté où nous nous trouvons et la guerre de l’image nous l’ont bien montré : la nostalgie c’est vendeur . Bref, le McBling est de retour pour nous rappeler qu’on n’a décidément aucune mémoire. Parce qu’après tout, le mauvais goût, c’est éternel. Après tout, qui n’aime pas un peu de mauvais goût assumé ?